Standorte der Christuskirche

Die Christuskirche wurde 1915 in der Wielandstraße am Suttnerpark gebaut. Durch das Groß-Hamburg-Gesetz, 1937, wurden alle Straßen in Altona umbenannt, deren Straßennamen auch in Hamburg verwendet wurden. Aus der Wielandstraße wurde die Suttnerstraße, aus der Großen Gärtnerstraße wurde die Thadenstraße.

Die Baptistengemeinde Altona in der Geschichte der Stadt Altona bis 1933

Der erste Versammlungsraum der Gemeinde ( 1870 – 1873 ) befand sich in der ‚Kleinen Freiheit‘ 18.

Vier Räume einer Wohnung wurden zu einem Versammlungsraum verbunden. In diesem Straßengeflecht zusammen mit der Großen Freiheit an der Stadtgrenze zu Hamburg siedelten sich ab dem 16. Jahrhundert religiöse Minderheiten an.

In Altona waren sie geduldet im Gegensatz zum streng lutherischen Hamburg. Meist wurde ihnen aus rein wirtschaftlichen Erwägungen Religionsfreiheit gewährt. Versprachen sie keinen ökonomischen Nutzen, konnten sie wenig Entgegenkommen erwarten, z.B. wurden den Katholiken erst 1622 die volle Religionsfreiheit gewährt, lange nach den Calvinisten und Mennoniten.

Handwerker und Kaufleute mit Geschäftsbeziehungen waren willkommen, „mochten sie die Bibel auslegen, wie es ihnen beliebte“ (cf. Holmer Stahncke, Altona. Geschichte einer Stadt, 2014, S. 46 ).

Wie viele Mitglieder der ersten Baptistengemeinde in Hamburg, die aus Altona stammten und später dann die eigenständige Gemeinde Altona gründeten, aus diesen alten ehemaligen „Minderheitenmilieus“ Altonas stammten, ist noch nicht abschließend untersucht. Hans-Herbert Ahrens hat unter dem Titel „Vor dreihundert Jahren“ (in:Jahrbuch der Christuskirche 1963) auf die „Kirchen-Nachrichten“ von Johann Adrian Bolten 1791 verwiesen. Dort werden zumindest die Dompelaers in Altona erwähnt, eine Abspaltung der Mennoniten, die die Taufe durch Untertauchen praktizierten.

Interessant ist das Urteil Holmer Stahnckes:„Gab es 1780 in Altona noch 1100 Reformierte, 320 Mennoniten.. nahm deren Zahl bis Mitte des 19.Jahrhunderts zum Teil signifikant ab. 1845 wurden 486 Reformierte, 120 Mennoniten… gezählt. Gleichzeitig verloren religiöse Schranken und Barrieren an Bedeutung. Längst waren wohlhabende Calvinisten und Mennoniten als Mitglieder der Altonaer Gesellschaft aufgestiegen. Die Toleranz, die der Landesherr einst den Glaubensflüchtlingen entgegenbrachte, wurde jetzt von den Altonaern praktiziert. Man duldete sich nicht nur, Glaubensbekenntnisse verloren an Bedeutung – sie trennten nicht länger“ ( Stahncke, S.59 ).

Für die Baptisten in Altona sollte sich das endgültig im übernächsten Ortswechsel zeigen.

Zunächst baute man die erste Kapelle der Gemeinde in der ‚Grosse Gärtnerstraße‘ ( heute: Thadenstraße ) etwa 500 m die ‚Kleine Freiheit‘ nordwärts verlängert. Sie befand sich im Hinterhof eines Mietshauses, das auch der Gemeinde gehörte und durch die Mieteinnahmen zum Unterhalt des Gebäudekomplexes beitrug. An der Vorderfront ist noch heute zu lesen: Gott allein die Ehre.

Dieser nächste Ortswechsel ( 1873 – 1915 ) hatte wiederum mit der Stadtentwicklung zu tun. Das Hamburger Vergnügungsviertel St. Pauli dehnte sich auf Altonaer Gebiet aus. Die Stadtväter überantwortete damals dieses Viertel seinem Schicksal: dicht gedrängt lebten die Menschen in heruntergekommenen Häusern. Das einst bürgerliche Quartier, in dem Handwerker eingeströmt waren, weil sie hier die Religionsfreiheit genossen haben, wandelte sich seit den 1880er Jahren wegen seiner Nähe zu St. Pauli in einen Slum (vgl. Holmer Stahncke, 219 – 221). Die Baptistengemeinde Altona verließ 1915 mit der Einweihung der Christuskirche am Holstenbahnhof ein Viertel, das das alte ursprüngliche Altona darstellte.

Unter dem Oberbürgermeister B. Schnackenburg versuchte man ein neues Altona aufzubauen. Das Grundstück am Holstenbahnhof war ein Teil des Sanierungsgebietes. Dort sollte eine Grünfläche zwecks Auflockerung der Wohnbebauung und für die Gartenbauausstellung frei gehalten werden, ein Schmuckplatz für das wiederbelebte bürgerliche Altona.

Und genau hier bekam die Baptistengemeinde ein Grundstück zunächst auf Erbpacht zur Verfügung gestellt. Die „Hamburger Nachrichten“ schreiben über die neue Christuskirche, sie sei ein Schmuckstück für den neuen Stadtteil am Holstenbahnhof.

Die Gemeinde war zu Geld und Ansehen gekommen. Das hatte mit einem bedeutenden Gemeindemitglied zu tun: Hermann Renner. Er war als ca. Zwanzigjähriger nach Hamburg gezogen, wo er in die Firma Jacob Braun eintrat. Dort war er tätig bis er sein eigenes Unternehmen gründete mit weltweiten Verbindungen.

„Diese Firma stellte aus argentinischen Hölzern besondere Extrakte für Farb- und Gerbstoffe her. In der Altonaer Baptistengemeinde, deren Mitbegründer und Ältester sein erster Hamburger Firmenchef Jacob Braun war, fand Renner ein reichhaltiges Betätigungsfeld. Das galt auch für die musische Mitgestaltung der Gottesdienste. Zwei Jahrzehnte hindurch leitet er den Chor“ (Hans Herbert Ahrens, in: Der Heimatbote 30. Jahrgang Mai 1981, S.6).

Als Renner sich wirtschaftlich auf dem Höhepunkt befand, bemühte sich die Gemeinde um jenen Bauplatz am Holstenbahnhof. Renner machte seinen Einfluss geltend – nach erheblichen „Stiftungen für das Gemeinwohl“ von Kaiser Wilhelm II. zum Kommerzienrat ernannt – und unterstützte den Bau großzügig.

Renner wurde Vorsitzender der Baukommission. „Alles wurde mit großem Aufwand vorbereitet. Der Architekt Lehmann, der Enkel des Mitbegründers des deutschen Baptismus, unternahm verschiedenen Studienreisen, und der Gemeindeprediger Kickstatt, der eigentlich Architekt werden wollte, reiste im Anschluss an eine baptistische Weltkonferenz zwei Monate durch die Vereinigten Staaten, um sich dort viele Kirchen der Baptisten anzusehen. Das alles geschah mit großzügiger Unterstützung Hermann Renners“ ( Hans Herbert Ahrens, S.7).

Man sagte dem neu errichteten Bau nach, er sei der fortschrittlichste Bau des europäischen Baptismus und die modernste Kirche im Hamburger Raum. Bemerkenswert war die Turnhalle mit einer Vorrichtung für Filmvorführungen zwischen dem Kirchengebäude und der Pastorenwohnung gelegen. In der Stadt Altona macht die Gemeinde nun mit Hilfe dieses neuen Kirchengebäudes durch großartige Konzerte auf sich aufmerksam.

Durch den 1. Weltkrieg mit der folgenden Weltwirtschaftkrise erwies sich der Unterhalt als eine erhebliche Belastung, vor allem da ihr Gönner Hermann Renner wenige Tage nach der Bundeskonferenz, die vom 6. bis 11. September 1921 in der Christuskirche stattfand, starb.

Interessant ist die Lage der Kirche in Relation zu Gebäuden, die im 1. Weltkrieg und der Nachkriegszeit Bedeutung bekamen: über den Bahndamm hinweg das Militärhospital, 300 m Luftlinie südwestlich die ehemaligen Viktoria –Kaserne, von der heute noch die Türme sichtbar sind. In der Viktoria-Kaserne leisteten viele Altonaer ihren Militärdienst ab. Das Regiment wurde im 1. Weltkrieg in Frankreich eingesetzt. Reservisten rückten nach und wurden an die Westfront geschickt, ältere Reservisten-Jahrgänge in den Osten (vgl. Holmer Stahncke, S. 240f ).

Alles in unmittelbarer Nähe der Gemeinde.

Die anfängliche Kriegsbegeisterung ließ schnell nach, die Lazarette und das Militärhospital gegenüber der Christuskirche füllten sich. Als kriegserschöpfte Soldaten am 2. Weihnachtstag 1918 in die Kaserne einrücken wollten, verweigerte man ihnen zunächst den Zutritt aus Angst vor revolutionären Aufständen. Im November war es am Holstenbahnhof zu Schießereien zwischen Matrosen und Soldaten gekommen. In den Unruhen des Jahres 1919 stand noch einmal die Viktoria-Kaserne im Mittelpunkt. In ihr waren Angehörige der Hamburger Sicherheitspolizei untergebracht, die die Altonaer Polizei bei den Massenaufläufen unterstützen sollten.

250 m von der Christuskirche entfernt wurde am 4. Oktober 1925 das so genannte 31er-Denkmal vor der St. Johannis-Kirche eingeweiht. Es wurde von den überlebenden Soldaten des Infanterie-Regiments Nr. 31 in Auftrag gegeben. Drei monumentale Kriegerfiguren mit antiken Waffen verherrlichen ein kämpferisches Heldentum. Dieses Denkmal blendet die Realität des 1. Weltkrieges mit seinen verheerenden Materialschlachten und bis dahin noch nicht gekannten Massensterben total aus.

Von diesen Leiden und Wirren, Hunger, Arbeitslosigkeit und Wohnungsmangel in der übervölkerten Stadt ist aus dem Blickwinkel der Gemeinde nichts überliefert, ebenso wenig wie von ihrem Erleben am Altonaer Blutsonntag, dem 17. Juli 1932, als im Straßenkampf ausgebildete Hamburger Polizisten im Bereich der Kleinen Freiheit nach Unruhen 16 unbeteiligte Passanten erschossen.

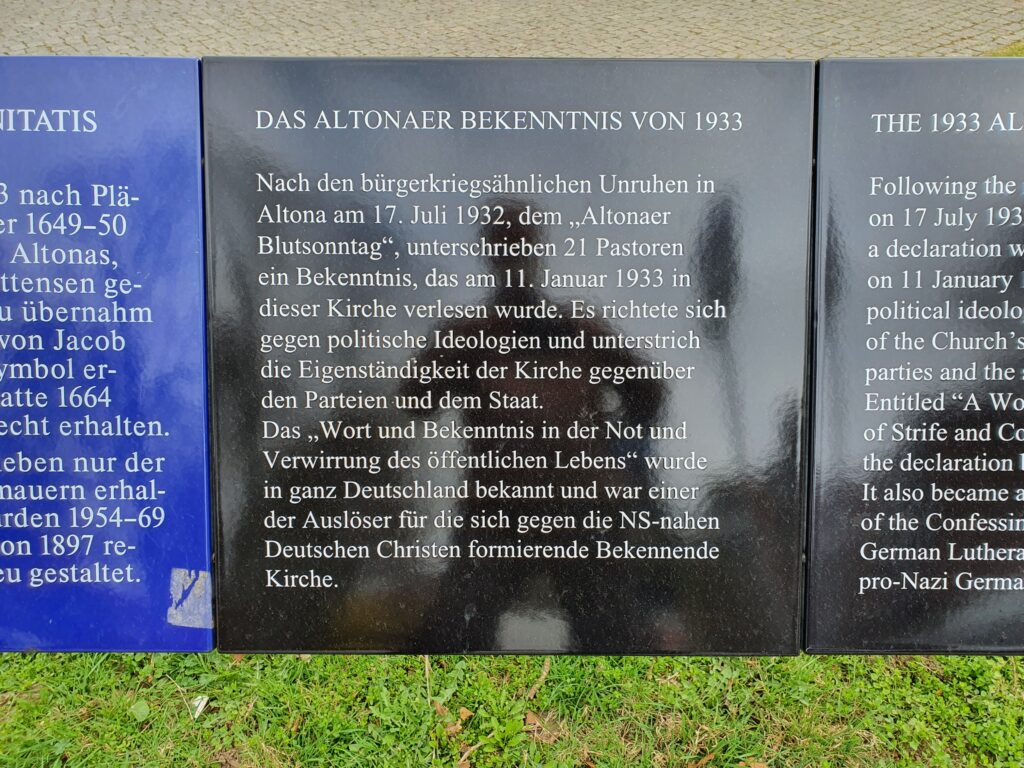

Auch von ihrer Haltung zum „Altonaer Bekenntnis“ drei Wochen nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten in der Trinitatiskirche ist nichts überliefert. In diesem Bekenntnis nahmen lutherische Pastoren zu den politischen Ereignissen auf der Straße Stellung.

Manfred Kasemann

Bild Renner

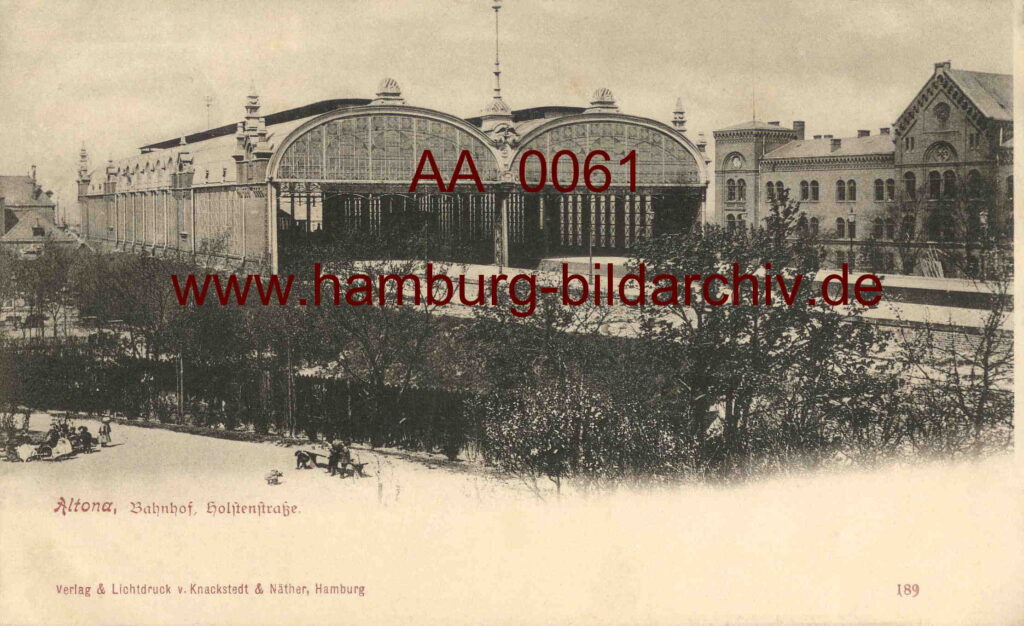

Bahnhof Holstenstraße, Blick von Kirche mit miltärhospital

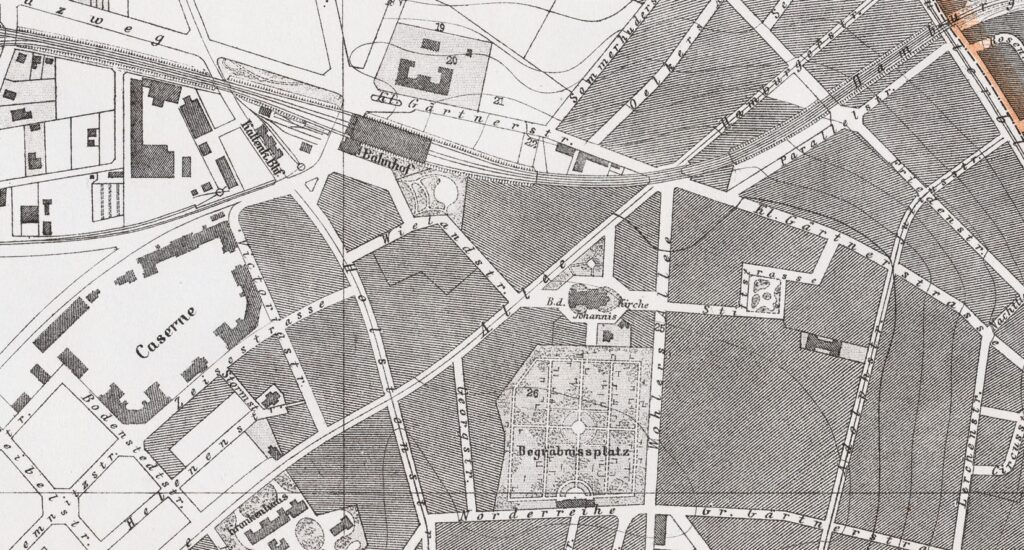

Kartenausschnitt 1894

Bild Altonaer Bekenntnis St Trinitatis